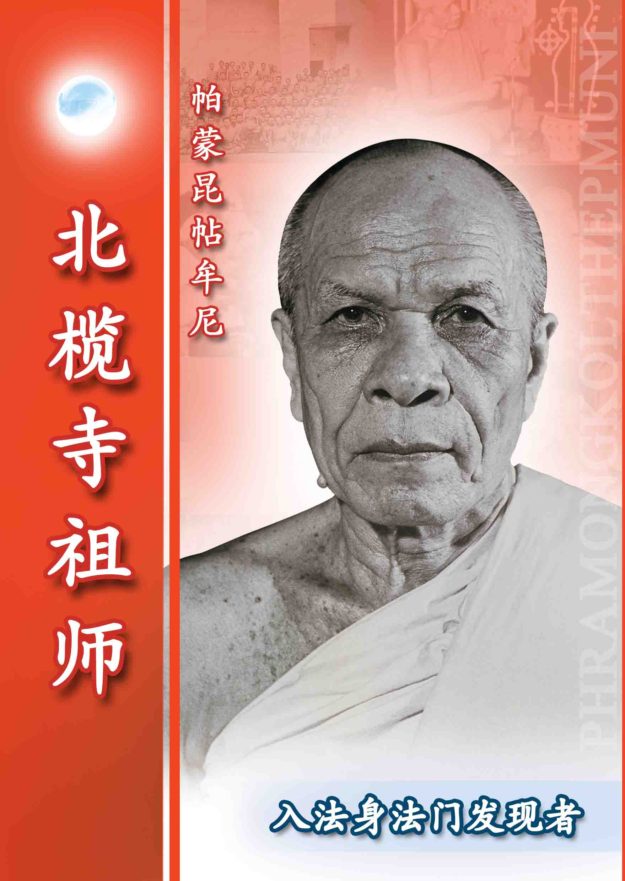

Read | Download 序言知量是指在日常生活“四事”消费中有分寸:所需的吃穿住行都正确、适度和适量。既不会给身体带来伤害,也不会给生命带来痛苦,更不会给未来带来社会问题、经济问题和污染问题。 于“四事”知量之人,必然是能控制好己心之人。因其保持正念,不让心受烦恼的制约,知道如何正确地寻找“四事”,以适合自己的日常所需。这样的人不会放任自己的欲望,铺张浪费和追求奢侈。由此,他有充足的财富过生活,有教育基金、有紧急储备金,生命安稳,不会欠下债务。同时还有剩余的财富用于慈善,甚至有时间学习佛法和打坐修行,让自己有机会证入内在的佛法,即生命中的最高目标——证入究竟涅槃。 一般世俗之人缺少知量方面的训练,很容易受到三欲 (色欲、贪欲、解脱欲)的诱惑,也很难控制自己的心不受贪嗔痴的影响。这正是不良道德产生的根源,而且会令人持续造就恶业,一生遭遇无数苦难,也无法生起智慧寻找自我解脱之路。 佛陀通过自身精进修习八正道而觉悟,证得四圣谛,得知诸苦之因,并悟出彻底灭除人类之苦的方法。 为了利益大众,普度一切众生远离诸苦,佛陀慈悲地向大众宣说觉悟之法,并公开了一个隐藏已久的秘密,即证悟佛法以灭除人类诸苦的方法,其实就在我们的体内。佛陀的言教有些人能领悟,有些人却无法领悟,那些能领悟的人,跟随佛陀的教诲证悟佛法。之所以会如此,是因为每个人过去累世累积的控制心、锻炼心远离一切烦恼的方法不一样。 佛陀发现此问题后,便改用以知量使用日常“四事”来锻炼佛教四众。首先,从简单地控制心开始,通过让大众了解使用“四事”的真正目的,认识如何知量使用“四事”,锻炼培养正念,让意识不被烦恼束缚。然后,通过持之以恒地锻炼,成功发展自身的习性,让自己不再受到烦恼的束缚。由此,当有缘聆听佛陀教诲时,心就会静定于身体中央,弃除五盖而证得内在的“初道光球”。 依据佛陀的教诲,在证入初道光球后,禅修的人会对自身更有信心,认识到佛法的真实存在,更加精进地修行,行住坐卧中都能不间断地精进禅修,不让心远离身体中心点,如此就有机会次第证入更高境界的佛法。他们会更加坚定禅修与行善的信念,使自己的生命更光明,遵循世尊的教诲,证得圣法。 因此,通过知量使用“四事”锻炼自己的心,让心静定于体内,并以正确的方法修习八正道,将能次第证悟佛陀所证悟之法,领悟佛陀的教义。 训练知量使用“四事”成为了佛教徒在日常生活中省思身与口的必修课。例如,比丘的227戒,沙弥的10戒,优婆塞与优婆夷的8戒,以及居士的5戒。每个人训练正念的程度虽有不同,但目的相同,都是希望能控制好身与口,让心安住于体内,达到清净和安乐的状态。当受过训练的心与戒亲近时,修习禅定时,心会很快地静定下来,更容易证入内在三宝。 因此,在我们的生命中,训练知量使用“四事”是很有必要的。这不仅是培养各种美好品行的开始,也是遵循佛陀教义锻炼自我的第一步,更是脱离生死轮回的起始点,直至实现最高的目标——证入究竟涅槃。 在法身寺副住持施命师父71岁诞辰之际,众弟子收集了施命师父曾给比丘、沙弥、优婆塞、优婆夷和信众等开示的佛法知识,以“知量”为主题归纳成册。纵观施命师父20多年的佛法开示,每次师父开示的内容都是非常值得世人学习的道德与法要。可以将这些知识运用到日常生活中锻炼自我,培养才德兼备的国家栋梁,既造福社会,又护持佛教,令佛教永久长存。因施命师父的慈悲,最终将此书命名为 “知量:佛教稳固的基础”。 编委会深切希望此书能利益每一个人,愿施命师父的慈悲教诲让每个弟子都能有坚定的信心,训练自己成为世人的好榜样,成为善知识,将佛陀的教义弘扬四方,让法光照亮每个人的心灵。 最后,愿三宝的威德力,众导师与施命师父的功德波罗蜜,庇佑每个人,幸福常在,敏捷智慧,获证法眼,灭尽烦恼,直至法的究竟。 学士部编辑委员会 2011年12月21日 引言“国家的安稳在于:将人民培养成善良与有才能的人,共同发展繁荣的国家。佛教的安稳在于:将佛教徒培养成善良与有才能的人,共同传承与护持佛教。” 身为佛教徒,我们肩负续佛慧命的使命。为了能正确付诸行动,我们必须清楚佛陀最原始的教诲,了解佛陀时代的佛教徒如何护持佛教,令佛教长存至今。而且,我们应借鉴当时的方式,护持佛教,使佛教能如佛陀时代那般稳固,并继续长存于世间千万年。 奠定佛教的基础佛教的基础奠定于佛陀时代,至今已有两千五百多年。始于佛陀向魔罗宣说入涅槃的条件的当天,在《大般涅槃经》中有详细记载,大致内容如下: 佛陀时代初期,在佛陀觉悟后的第五周,佛陀端坐于阿阇波罗榕树下,享受解脱之乐之时,无数次阻碍佛陀觉悟的魔王突然现身于佛前,威逼恐吓佛陀速入涅槃。 面对恐吓,佛陀丝毫不胆战心惊,即刻回绝。之后,佛陀以法眼观身寿龄,了解自己虽然已断尽烦恼,但肉身依然无法脱离三法印,总有一天会腐烂瓦解,能让自己历尽千辛万苦的觉悟不白费的唯一方法,就是将伟大的佛法传授给大众,尽可能地将佛教弘扬四方,让人与天人得以证悟自己所觉悟的法,并将佛教传承至千万年。因此,佛陀向魔罗宣说了弘扬佛教的三项条件,告知在圆满这几个条件后,佛陀才会入涅槃。这三项条件奠定了佛教长存于世间的基础。 奠定佛教基础的三项条件,如下: 1.只要佛教四众还不能证悟佛陀所觉悟的法,佛陀就不入涅槃。 2.只要佛教四众还不能教导他人证悟佛陀所觉悟的法,佛陀就不入涅槃。 3.只要佛教四众还不能如佛陀平息外道抨击佛教的话语或言词那般,宣说降伏外道言论的佛法,佛陀就不入涅槃。 佛陀宣说这些条件,是为了有足够的时间为佛教奠定稳固的基础,如果佛教四众能圆满实现三项条件,便可确保佛陀的教法在佛陀入涅槃后不会消失,而佛陀历经艰辛的觉悟也不会白费。因为人与天人都会以此为目标精进实践,共同将佛教弘扬至四方,使佛教一直稳固和繁荣,让每一个众生都获得无量的利益。 佛陀提出的条件都是经过深思熟虑的。在奠定佛教稳固基础的过程中,佛陀所拥有的时间并不多。世尊觉悟时已经三十五岁,入涅槃时八十岁,世尊在世间弘法的时间只有四十五年。用奠定佛教基础的四十五年时间,与世尊修波罗蜜的二十阿僧祗又十万大劫的时间相比,简直是小巫见大巫。 世尊短暂的四十五年教化,让后代弟子认知到,入涅槃前世尊一直致力于度众生脱离轮回。为了让尽可能多的众生脱离轮回,一切法务都要与有限的时间竞争,并以生命为赌注去实践。如此佛教的基础才能稳固统一,不会在世尊入涅槃后灭亡。但奠定佛教稳固基础的过程中,确实遇到了诸多阻碍。 奠定佛教基础的 主要障碍在奠定佛教基础期间,佛陀遭遇了无数阻碍。世尊弘法教化生涯中伴随的阻碍,可分为三类: 第一类:日常生活中苦的问题 第二类:五类魔的问题 第三类:魔王的问题 1. 日常生活中苦的问题 日常生活中苦的问题有四类:身体之苦、共处之苦、谋生之苦、受烦恼压迫之苦。 这四种苦像铁链一样紧密相连。每个人从出生开始便被烦恼包裹,使心不纯净,也导致了体内的元素不纯净。身体内细胞平均每分钟的出生与死亡率约为三亿个,因此身体需要定时摄取四元素。例如,饮食就是为了摄取四元素,在身体变衰弱前,让新生细胞代替死亡细胞。 这些属于身体之苦,给身体补充四元素不仅限于饮食,还包括使用“四事”,即:衣被、食物、卧具、医药。 基于对“四事”的需求,我们不得不想办法谋生,获得财富后换取必要的“四事”。这个世界有充足的“四事”提供给全部的人类,但因为人类的心不纯净,欲望驱使人们想尽可能多的占有“四事”,并为此相互竞争与夺取。谁的手段高,“四事”就属于谁;谁的权力大,谁就会获得想得到的“四事”。 人类在争夺“四事”的过程中,不断地发生争吵与伤害的行为,甚至会发展成国家之间乃至世界之间的战争(历史中这些都发生过)。因此,共处之苦,谋生之苦,受烦恼压迫之苦,以及身体之苦,都归类为日常生活中的苦。日常生活中的苦会让我们不断地流转于生死轮回的监牢中。 由于人们每天从早到晚都沉浸在日常生活的苦里,无缘生起智慧,追寻真理,了解我们为什么出生?生命的目标是什么?用什么方法解决日常生活中的苦?以及如何才能不再历经无尽的生死轮回? 2. 五类魔的问题:让人类生起日常生活的苦 五类魔分别为:烦恼魔、蕴魔、业魔、天魔和死魔。正是这五类魔使人类遭遇无尽的日常生活之苦,从而让心不纯净,身体疲乏,为寻找“四事”不断造恶,久而久之便形成习性。这正是人类历经轮回转世的原因之一。人类就犹如一直被囚困在监牢中一样。 第一类:烦恼魔(Kilesa-māra)。此类魔指烦恼,是一种肮脏的元素,通过强迫、勉强与控制,让心产生焦躁。同时它也是想恶、说恶与造恶的起因,烦恼让各种问题随之产生。例如,因严重的忧郁症而想自杀;贪婪想变富有而去抢劫银行;迷恋赌博欠下巨债,于是贩毒集资来偿还债务等等。这些邪恶的行为,都是因为心被烦恼压迫与控制而导致,因此生活中才产生了各种各样的痛苦。 第二类:蕴魔(Khandha-māra)。此类魔指身体。我们的身体其实是疾病的巢穴。如果身体衰弱,各种病菌就会趁虚而入并伤害身体,最后导致各种疾病的产生。身体之苦是日常之苦中最痛苦的一种,因此,佛陀教诲:“身为苦本。” 第三类:业魔(Abhisaṅkhāra-māra)。此类魔指不善业或罪恶,就是我们前世造恶的果报,具有毁坏的本质,成为行善积德的阻碍,这是人从出生到死亡遭受痛苦及贫穷的根源。只要恶业没有消完,果报就会一直跟随我们到来世,让我们在日常生活中不断遭受痛苦。例如,生来贫穷、天生残疾、生为弱智等等。 第四类:天魔(Devaputta-māra)。此类魔指愚者,就是被烦恼控制心的人,他们一直想恶、说恶与行恶,最后成为对社会有危害的人。例如,抢劫、杀人、强奸、欺诈、吸毒的人等等。这正是给自身及他人造成共处之苦、谋生之苦的根源。 第五类:死魔(Maccu-māra)。此类魔指死亡。往生后人们便失去了在今世为自己、家人及社会造福的机会,同时也失去了为来世累积功德波罗蜜的机会。有时还会将问题遗留给在世的人,令其遭受各种各样的痛苦。 这五类魔魔军,跟随每个人并阻碍人们行善积德,阻挡证入涅槃的路。使人们一直专注于解决日常生活的问题,无缘生出智慧,探寻解脱生死轮回之道。因此,人类就像囚犯,被囚禁在无尽轮回的监牢中。五类魔是奠定佛教基础的主要障碍。 3.…