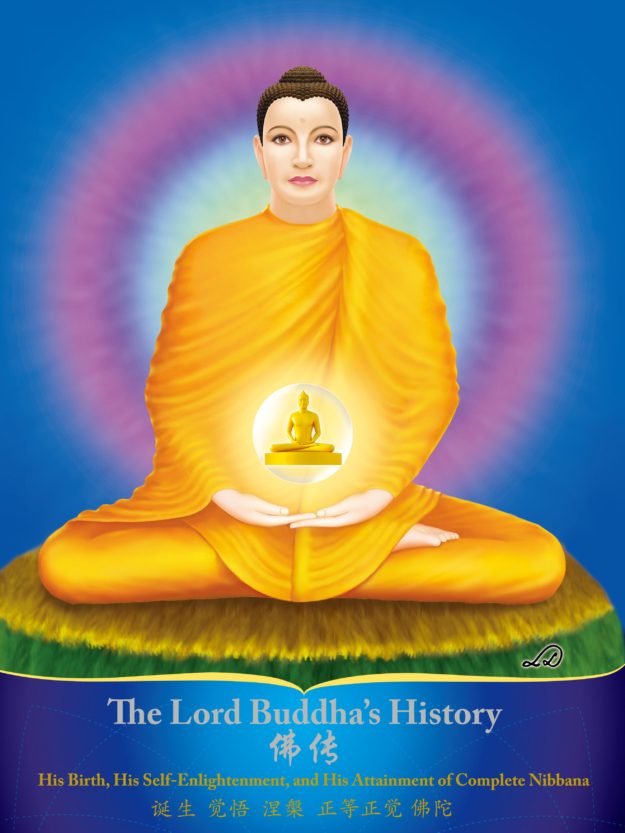

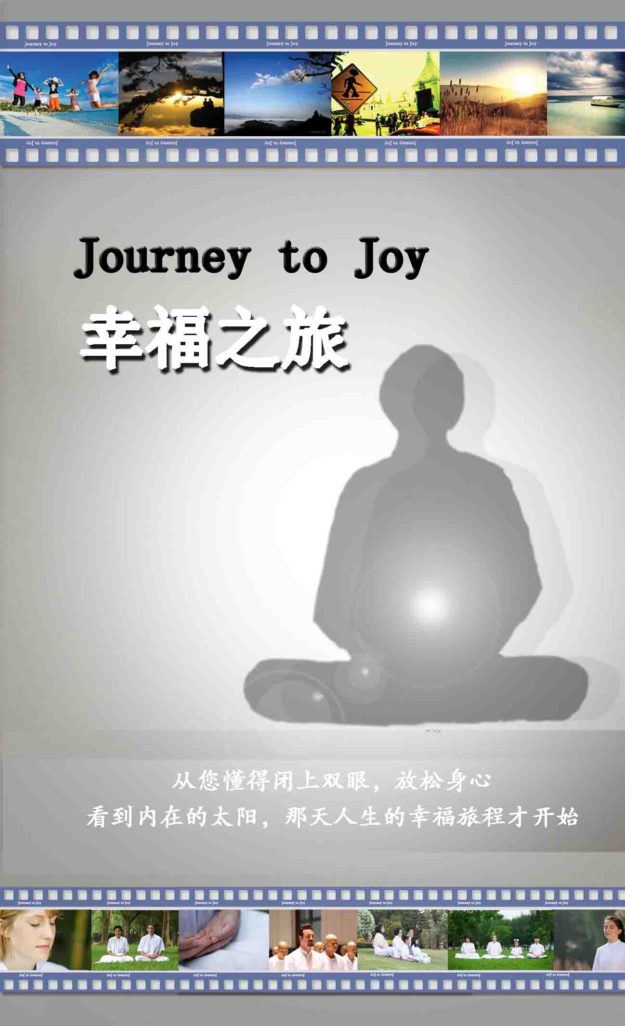

Read | Download 序言人生是一项旅程,迈向自己想要获得的幸福与成就,包括我们在家庭、学业、事业、物质与精神上的相关目标。不管我们是否察觉,每个人的每一天,都在每一处进行人生之旅。当我们提到「旅程」这两个字,经常下意识地认为是指外在的旅程,让我们无法发掘到人生里真正的幸福快乐。 外在的旅程是指我们从一处到另一处的活动,无论那是往哪一个方向或乘哪一辆车,为了到达目的地,我们努力跨越危险、无形中浪费金钱,有些时候,还会失去财富、器官或性命。外在的旅程单调乏味、有短暂的愉快,经验有限。过后,我们会感到无聊,忘记曾拥有那份外在的快乐。 另一种鲜为人知的旅程,以静坐进行的内在之旅。这是一种截然不同的旅程,不必冒险,是愉快、恢复精神之旅。当我们正确地静坐时,身心会放松,对世界感到满意。这些都能以和平坐姿,称为静坐的姿势,闭上眼睛,将心静止,开始。然后,我们体会到一种真正和平的感觉,快乐无限,连绵不绝。 没有任何东西能超越在静坐中所产生的幸福感。它无需使用任何身、口、意上的力量。这种快乐不存在于外在的世界。它是更深奥与永恒的。我们更了解以修行达到自己的目标。除了从静坐中所获得的快乐外,静坐也可以协助改善与提升人生和全世界的素质。 此书给予个人有关于人生旅程的指南,还讲述了其理论与方法,如何经由静坐达到个人目的或证得「法身」,那是每个人真正的内在依靠,才是每个人真正的人生之旅,带来幸福快乐与各方面的成就。这本书也提供来自全球静坐修行者个别的故事。他们都开始了个人的内在之旅,愿意分享个人经验,希望您也能成为幸福快乐的一份子,成就这项不朽之旅。 踏上个人的旅程 远行很久了, 经由陆路、空路、海路, 到遥远无边的星际, 您没有真的上路, 人生不从身体开始, 以时间距离衡量旅途长短 也许误会了。 从您懂得闭上双眼, 放松身心, 看到内在的太阳那天. 人生的真正旅程才开始, 才是快乐的终极目标。 找到无限与永恒 法胜法师 二零零六年三月二十八日 第一部分:旅程的起点 第一章:静坐的共相 教徒都能做到,包括佛教徒、基督教徒、回教徒、印度教徒或其他宗教信徒。静坐没有违反法律、道德,也不违反古代传统。它没抵触任何宗教信仰。只需要闭上双眼,什么都不用做。」 法胜法师 超越所有差异 静坐是国际性的,全世界每个人都能做到。所有的人都能研习,不管是什么国籍、宗教或种族。只需要人的肉身。空气分布世上,每个人都能呼吸。不管到世界的哪个角落,都能找到空气。静坐就如空气,非有不可。 如果不封闭自己的心,认真考虑,会了解到自己信仰的宗教是可以与静坐并存的。完全不需思考,信仰任何宗教的教徒都能静坐,不管你是个佛教徒、基督教徒、回教徒、印度教徒或其他的宗教徒。静坐没有违反法律、道德,不违背古代的传统。只需要闭上双眼,什么都不必做了。换句话说,静坐为修行的生命带来幸福快乐与满足感,我们该尽己所能的保存。 寻求真谛 在巴利文中,「natthi santiparam sukham」意思是「心静止是至高的快乐」以静坐让心静止的快乐,无法以文字形容。证得内在的快乐,每个人都能做到的,如果我们能给自己这个机会的话。真谛存在吗?真正的快乐存在吗?我们自己可以发掘这些答案,与世人分享。 若要寻找真谛,首先就得以静坐净化心灵。当我们肯做,很快能找到内在快乐。犹如学习外国语言,一定要忘记自己的母语,才能学新的。学习有关生命的知识也是一样。你一定要暂时忘记所有,才会发掘许多静坐的益处。 这项知识很普遍,谁都有权学习。我们一定要寻找内在的答案。我们是学生,也是老师。那真谛的知识库就在我们体内,只要闭上双眼,扩展我们的心,就能得到。如果你要找答案,你就会找到。 所以,如果世人能暂时忘记在宗教、私人、信仰、传统或文化的差异,放开他们的心,就能学习静坐,接触真正的内在快乐。有许多宗教信徒,放开胸怀学习静坐。他们对世界的观念,从痛苦变成无法形容的快乐。越来越多成人与小孩,放开胸怀,遵循正确的理论,开始体会到这种转变。 表异心同 从我们长大后开始,认识到国籍、宗教、种族、肤色、地位,外表等差异,产生分割与磨擦。当我们闭上双眼,差异点就消失了。因此我们该闭上双眼寻找那共相性的内在快乐。当我们看到共相性的真谛,所有的差异与不同点就变得微不足道了。世上的磨擦也消失了。我们所想、所说与所做将会和谐。换句话说,来自行善法,我们会想到善业,善意与友谊也会随之而来。人们从施予寻找到快乐,不仅是接受而已。那将是无止尽的。我们都会感受到手足之情般的归属感。 情感的共相 人们也许有外在的差异,但深处的自我是一样的。那共同点超越了差异点。国籍或宗教都不重要。当他们将心静止后,都会有同样的感觉:静坐带来无尽的、细水长流的快乐,那都是他们从未经验的。 如果世人都拥有共同的目标与梦想,要看到真正的世界和平。一个没有边界、没有士兵、没有警察,人们彼此只有爱与祝愿,要达到真正的和平是不难的。真正的世界和平源自于内在的和平,当我们的心能静止祥和,每个人都做得到,真正的世界和平就能在此刻出现。 分享同一个梦想,就要一起学习,体验静坐。然而,人与人之间无法有效沟通。我们在沟通上,还有许多障碍,例如:风俗、传统、文化、语言和地域。如果能跨越这些障碍,让全世界的人们知道如何让心静止,我们会享有真正的世界和平。这不只是梦想,而需要决心来实现。 第二章:新世纪的老秘密 原始本性,不分国籍、宗教或种族,人人都有法身,称为 『纯净的本性』或其他我们选择的名相。但佛教学者都称之为『法身』。简单地说哪里有人,哪里就有法身。」 法胜法师 中道的快乐 每位世人都想享有幸福快乐,厌恶痛苦,希望寻找到真正的满足感。但是有数以亿计的人们,尚未知晓什么是快乐的真正本质。那是什么?该如何获得? 两千五百年前佛陀降生,佛给他的生命,一个试验心灵科学的机会,直到他发掘了以静坐的方式来行中道。当他行中道时,发现了内在的和平、智慧与真正的快乐。他所教导的静坐是共相的,各国人士与任何宗教信徒都能研习,虽然他们之间的信仰可能都不同。…